九州・山口地方(以下九州地方)では、令和元年〜2年にトビイロウンカによる甚大な被害に見舞われた地域があったことは記憶に新しいところです。

ウンカ類・コブノメイガは大陸から下層ジェット気流に乗って飛来する「海外飛来性害虫」ですが、その年の気象・降着地の地形など様々な条件によりその飛来状況は大きく変化します。

飛来があったから即被害というわけではありませんが、飛来数が多い場合は被害も大きくなる傾向があるため、それらの飛来状況を把握しておくことはリスク管理上とても重要 です。

九州各県の誘殺状況

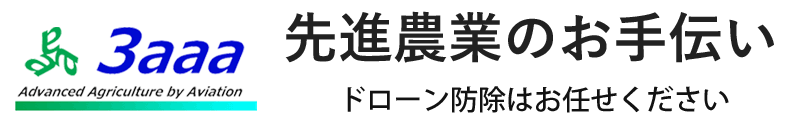

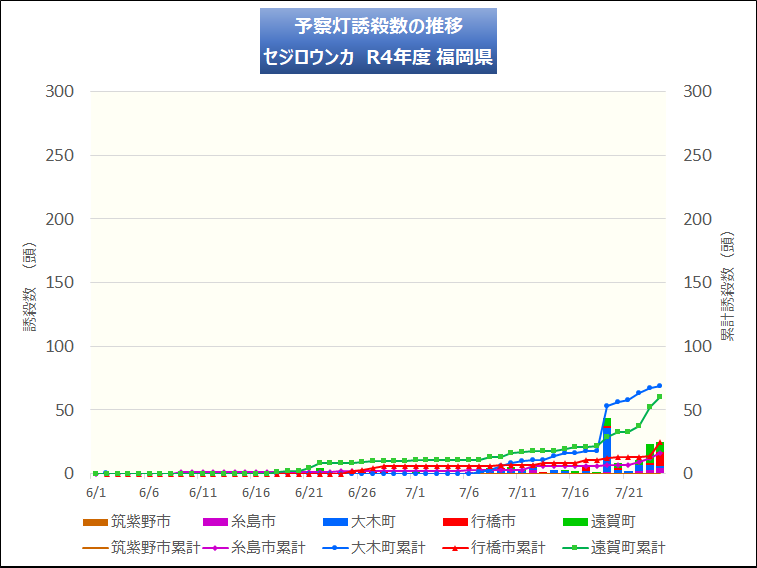

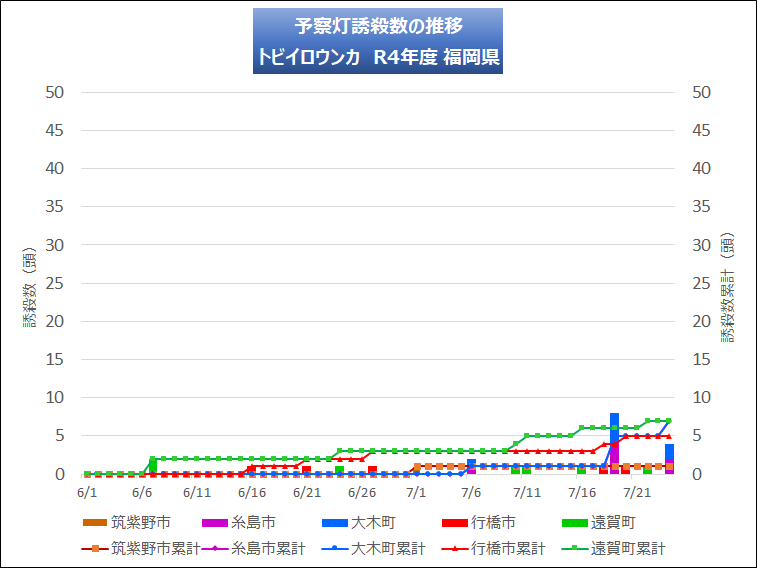

飛来状況は各県の防除機関により設置された誘殺灯やネット、フェロモン等のトラップにより誘殺された頭数として日毎(半旬)のデータが定期的に公表・アップデートされています。

これらの各県発表データをもとに同一フォーマットにまとめました。 これにより、隣県のデータを比較しやすくなるため、多数飛来時の広域な分布推定にある程度は役立つのではないかと思います。

グラフエリアが薄い黄色は縦軸レンジが300、ピンクは600以上、それ以外は50ですので、比較の際はご注意ください。 なお、いずれのグラフもクリックで拡大できます。

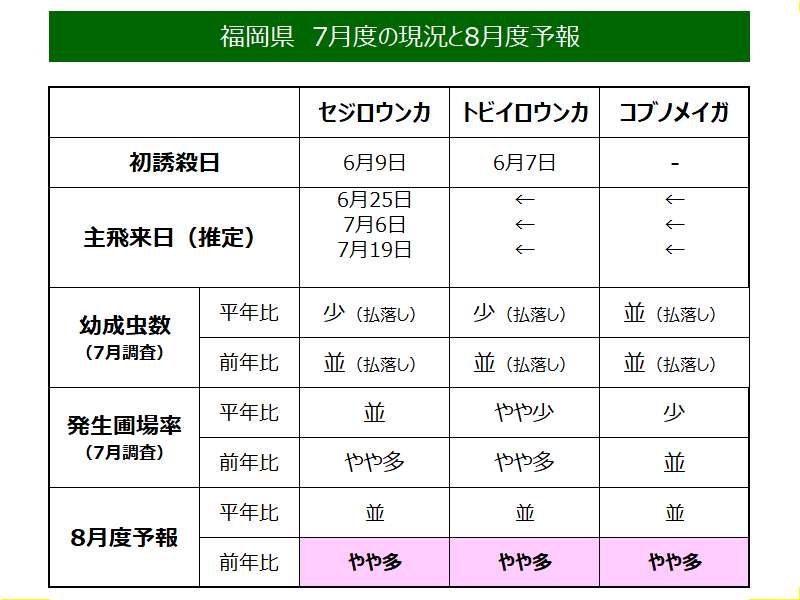

福岡県の誘殺数推移

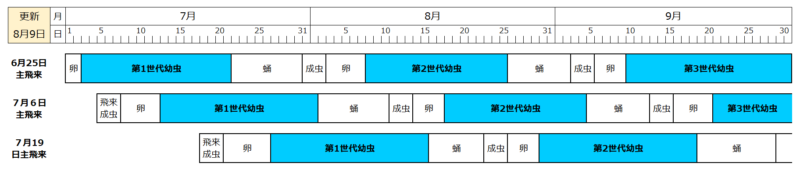

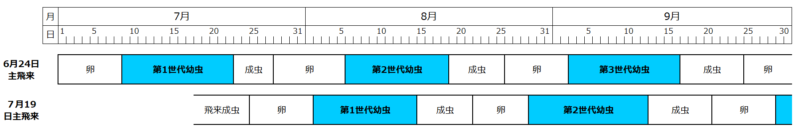

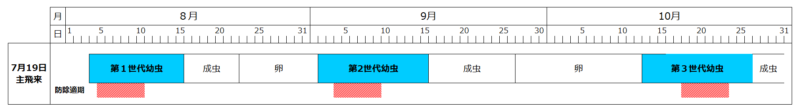

飛来に基づくトビイロウンカの発生予測パターン

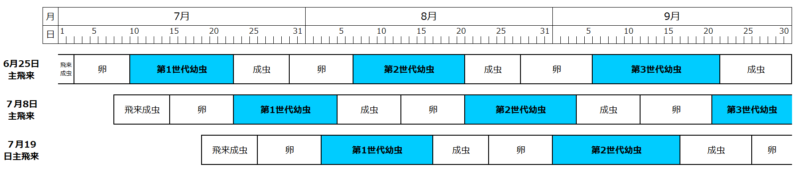

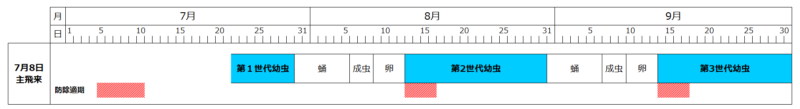

飛来に基づくコブノメイガの発生予測パターン

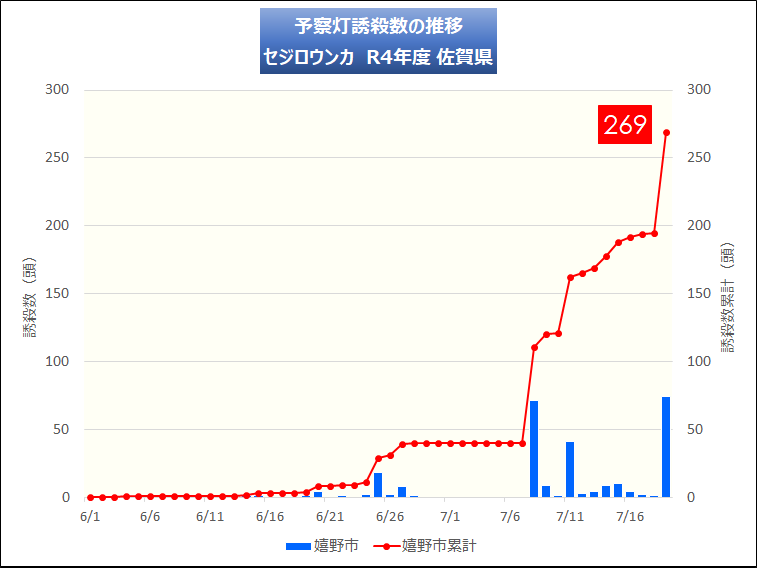

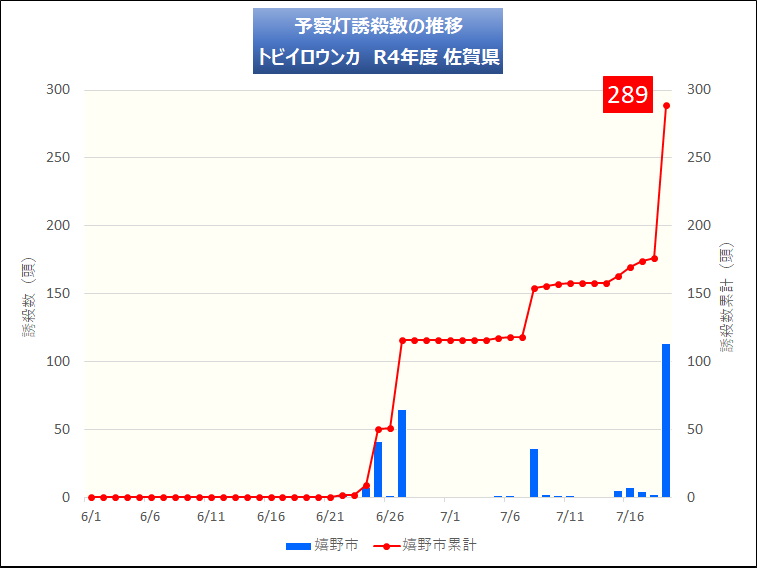

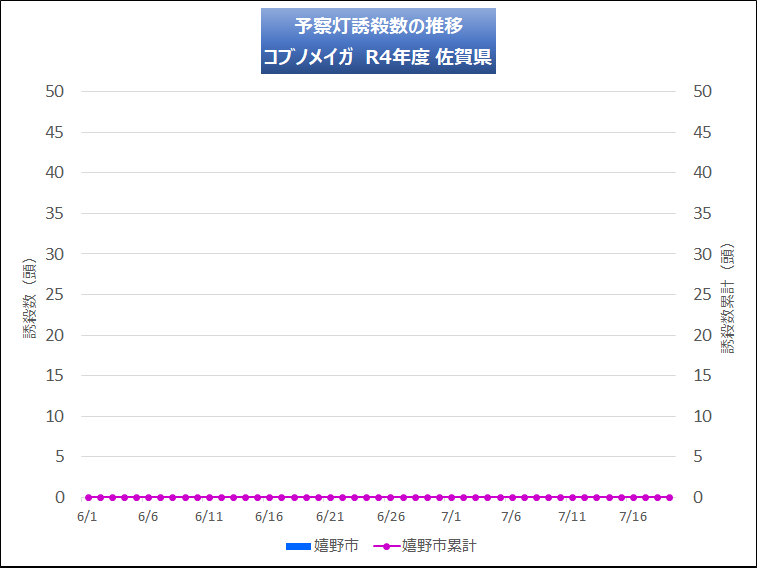

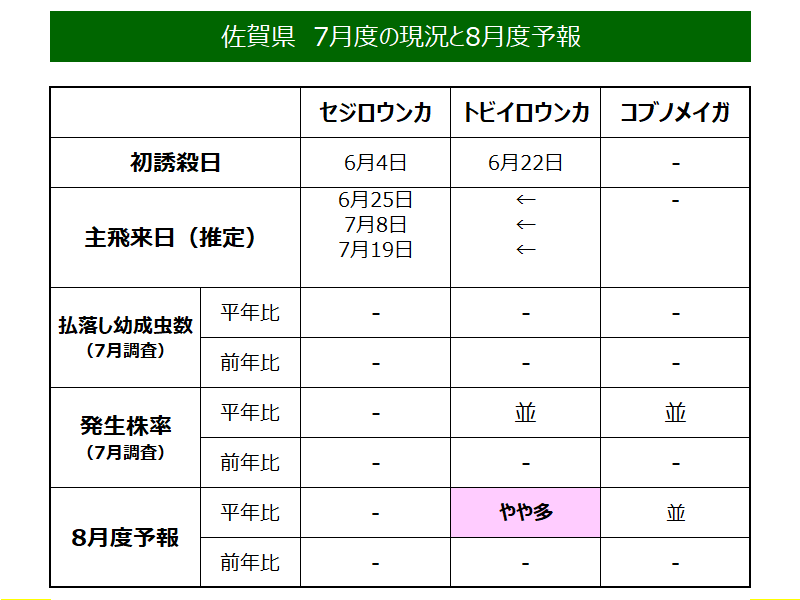

佐賀県の誘殺数推移

飛来に基づくトビイロウンカの発生予測パターン

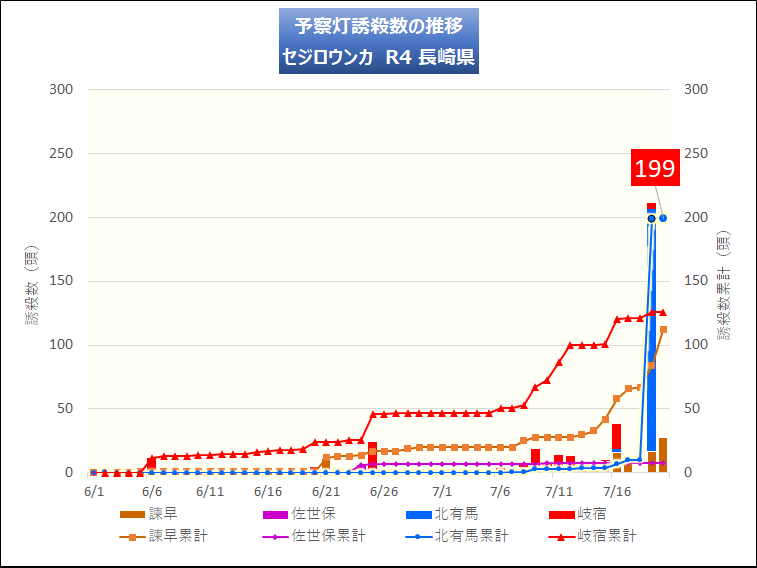

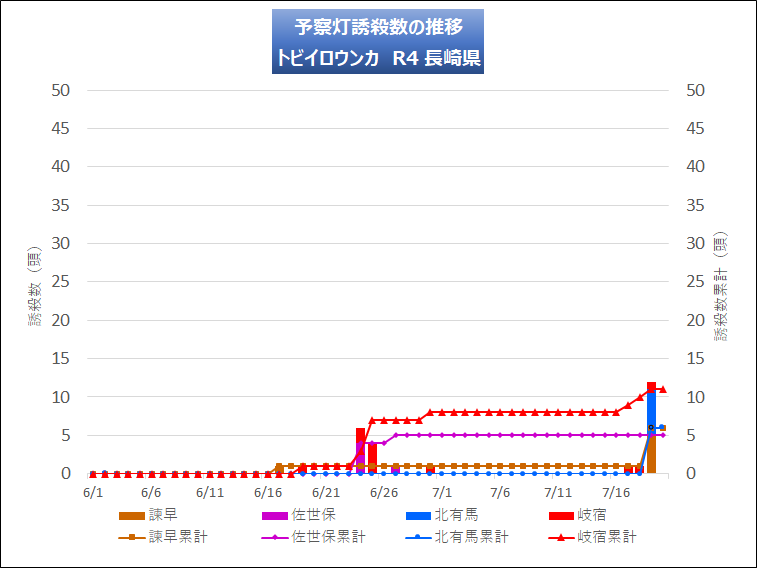

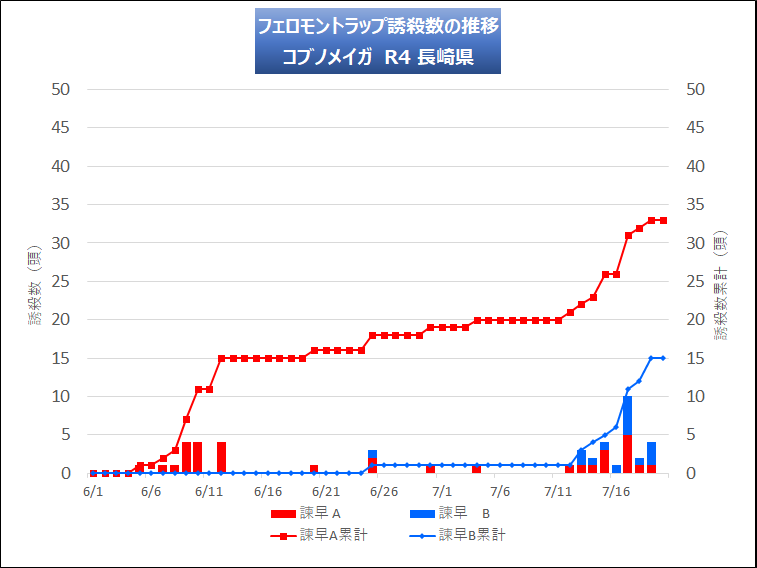

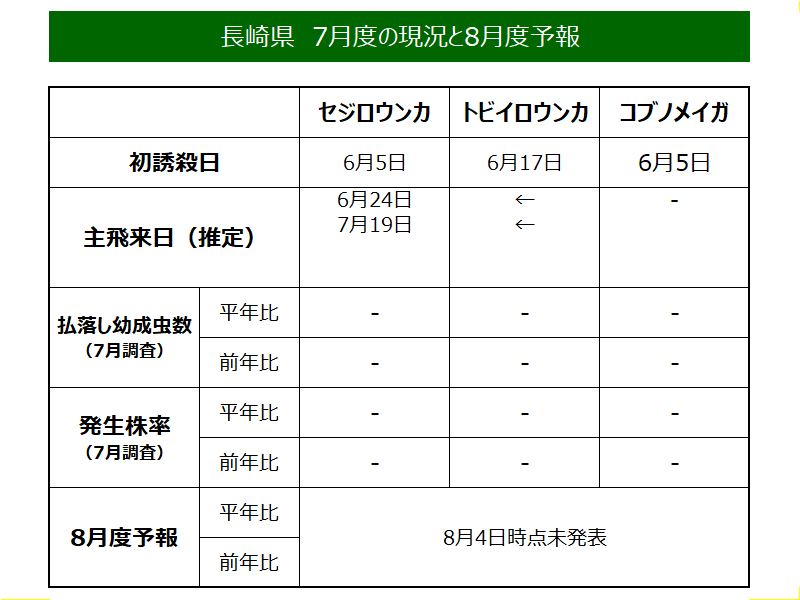

長崎県の誘殺数推移

飛来に基づくトビイロウンカの発生予測パターン

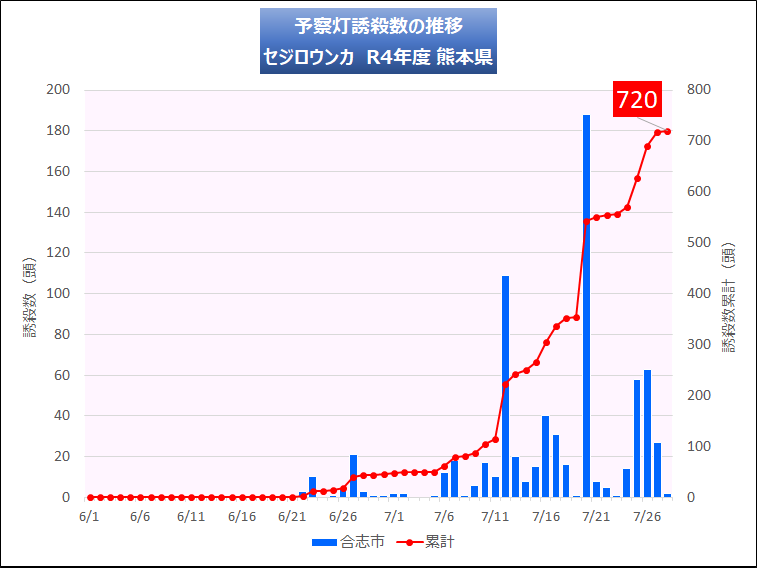

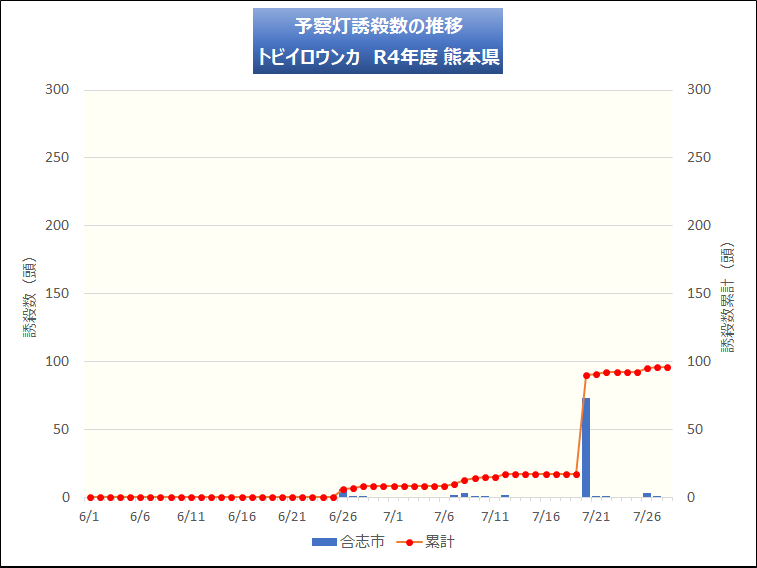

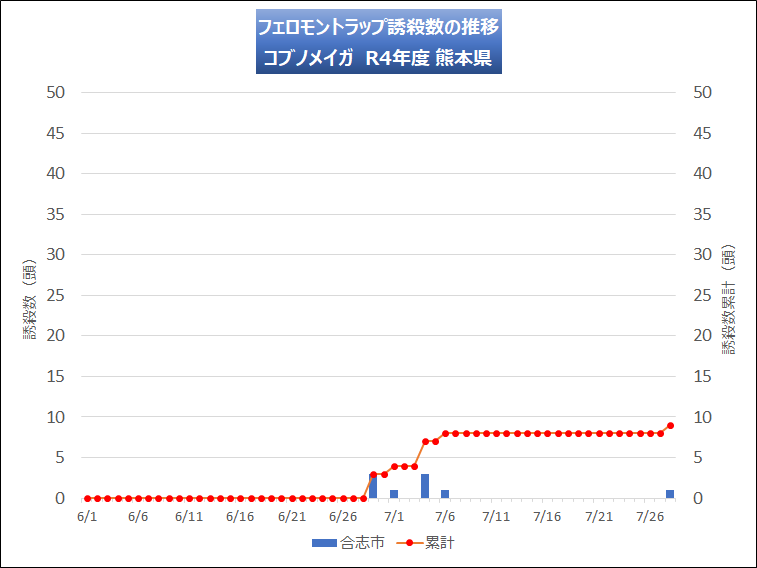

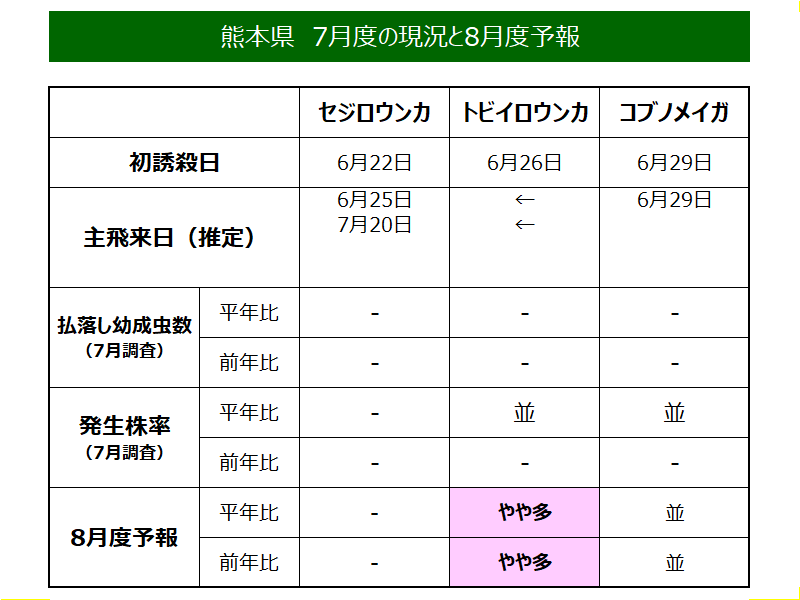

熊本県の誘殺数推移

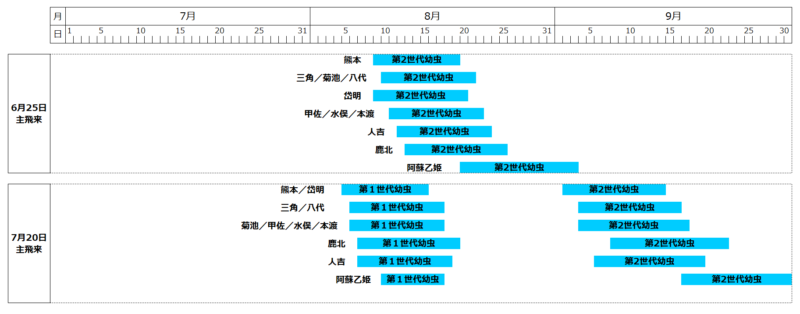

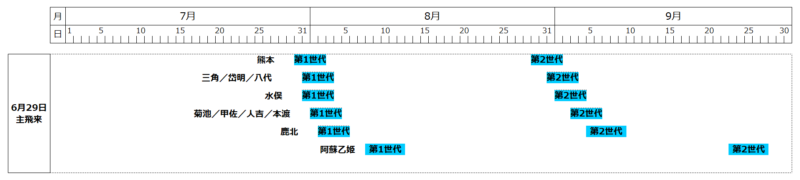

飛来に基づくトビイロウンカの発生予想パターン

飛来に基づくコブノメイガ発蛾最盛期予測パターン

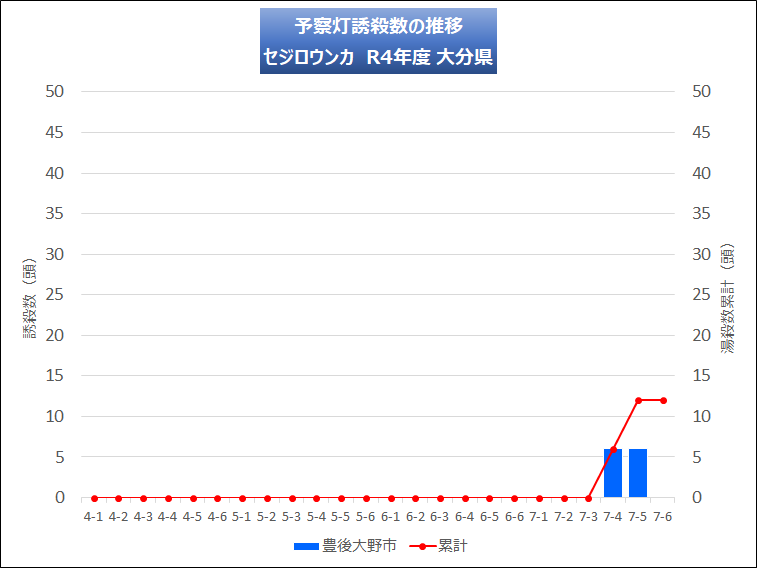

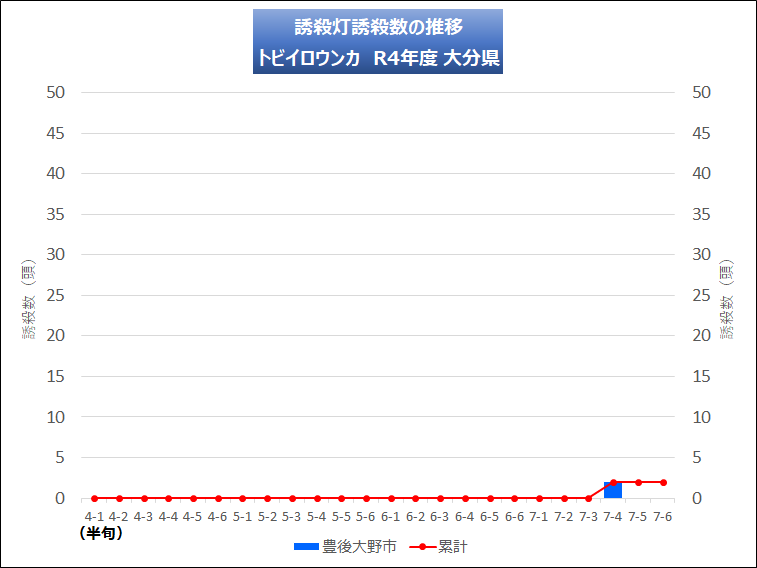

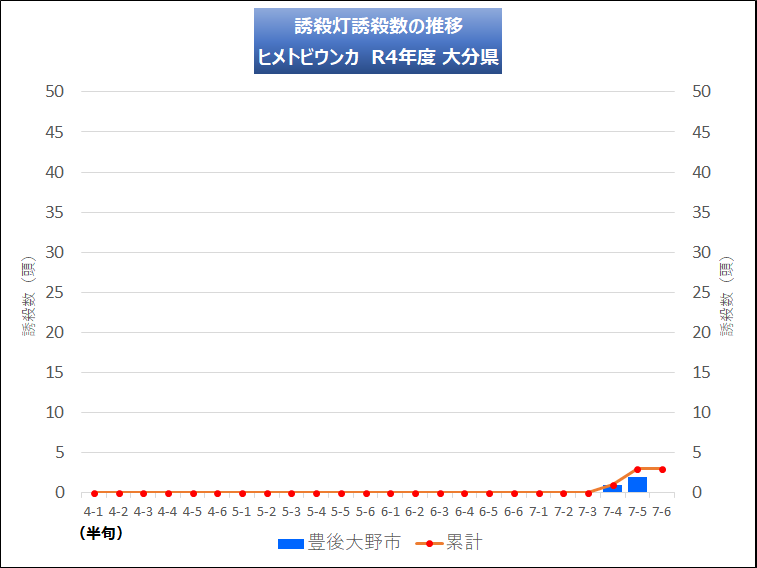

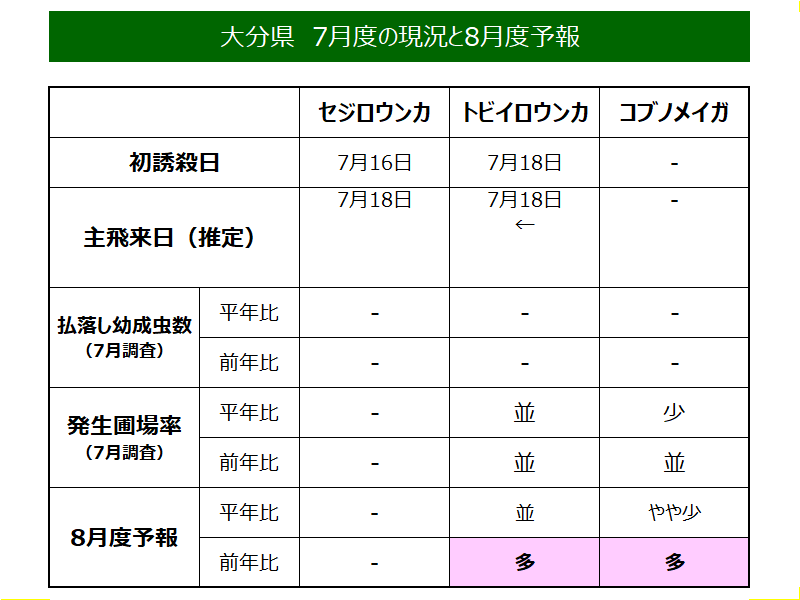

大分県の誘殺数推移

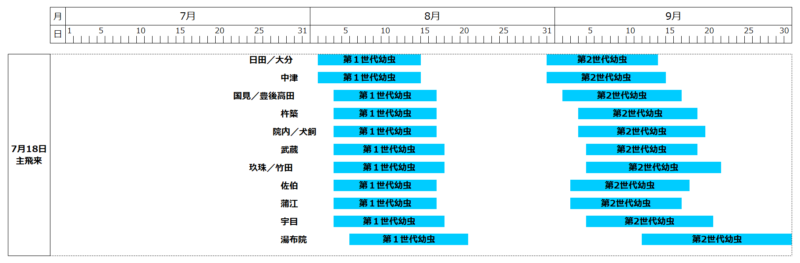

飛来に基づくトビイロウンカの発生予測パターン

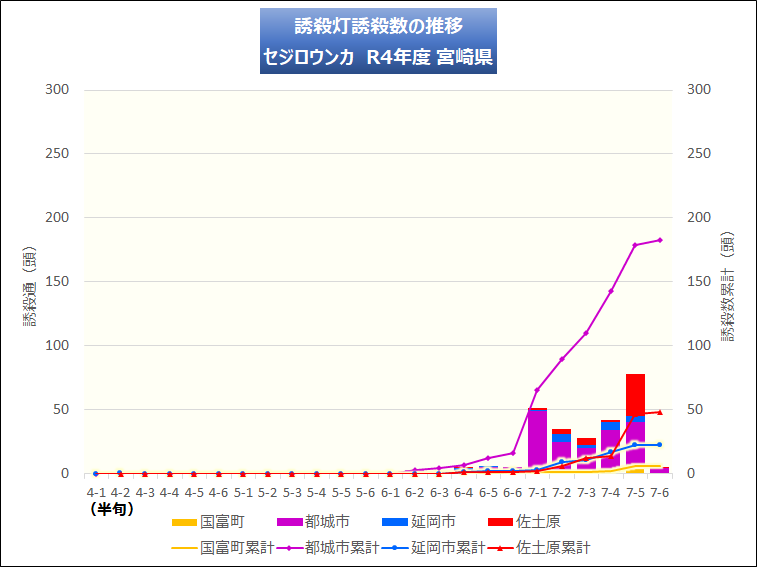

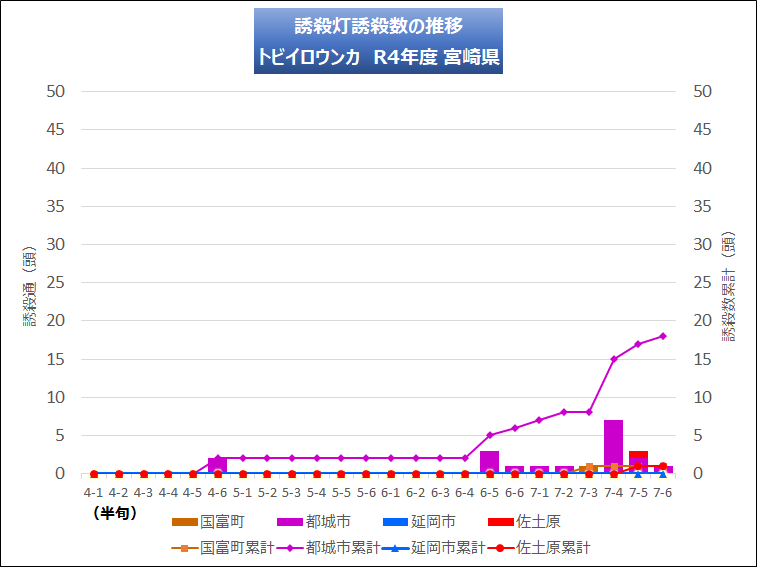

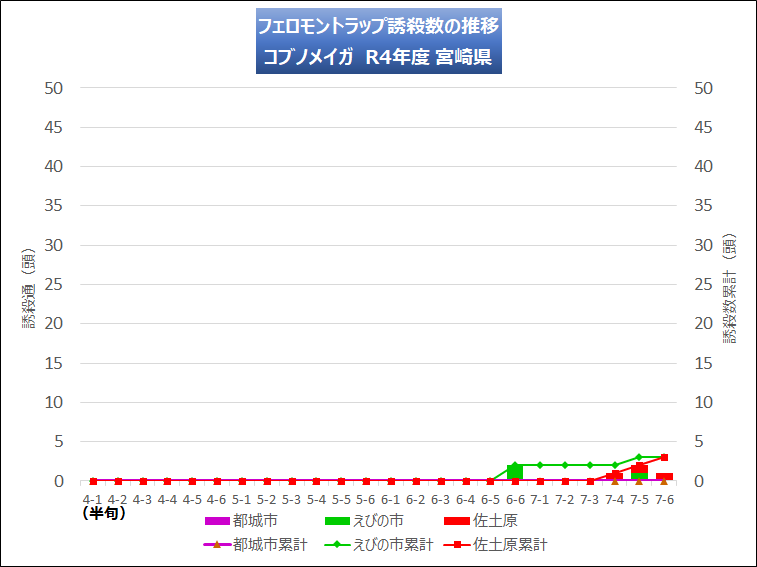

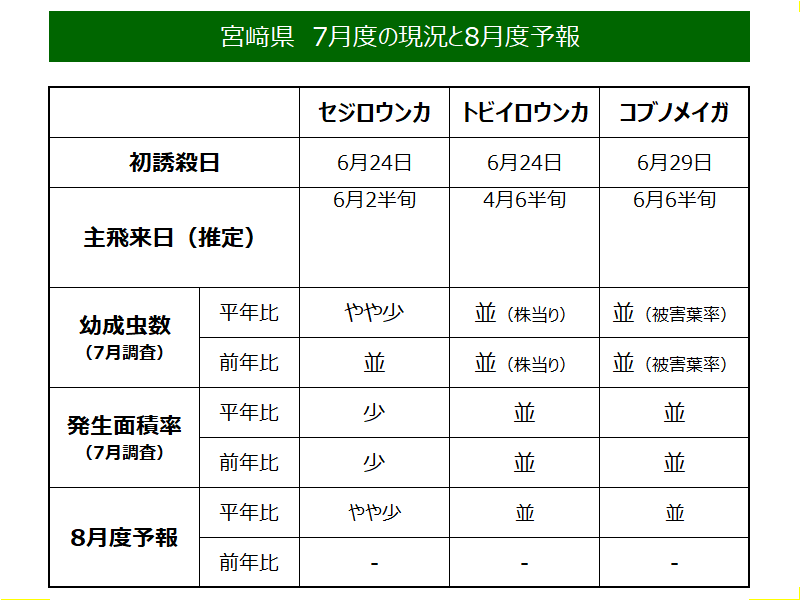

宮崎県の誘殺数推移

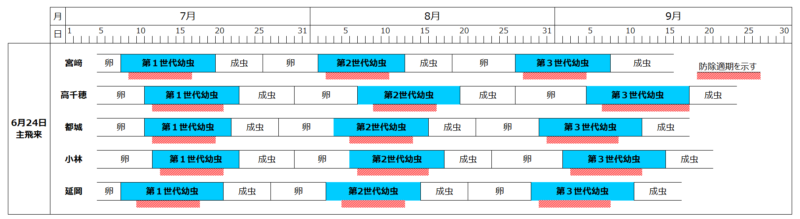

飛来に基づくトビイロウンカの発生予測パターン

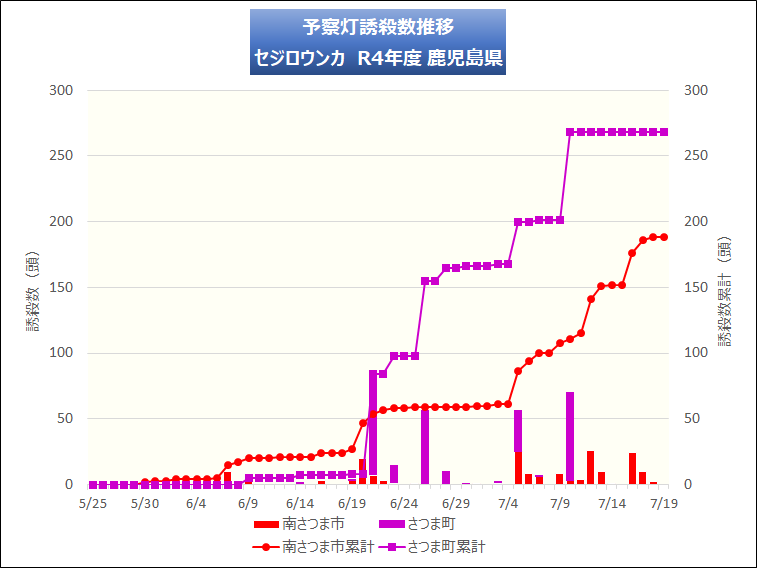

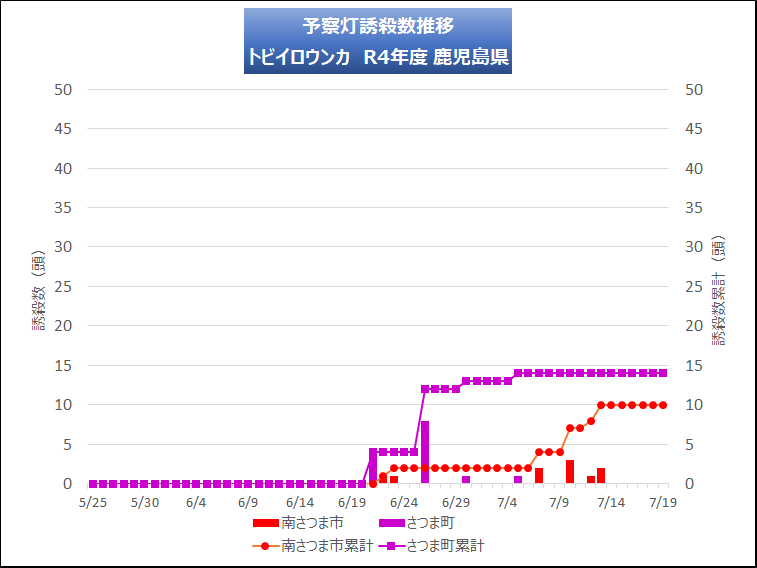

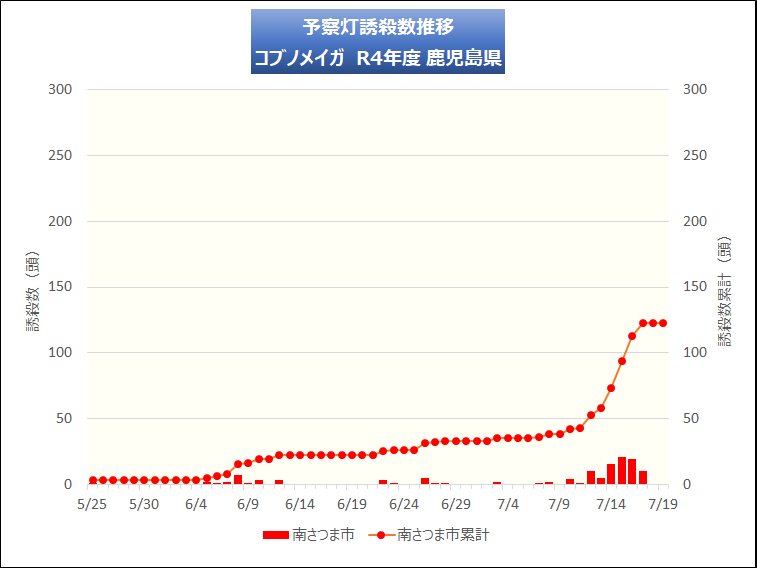

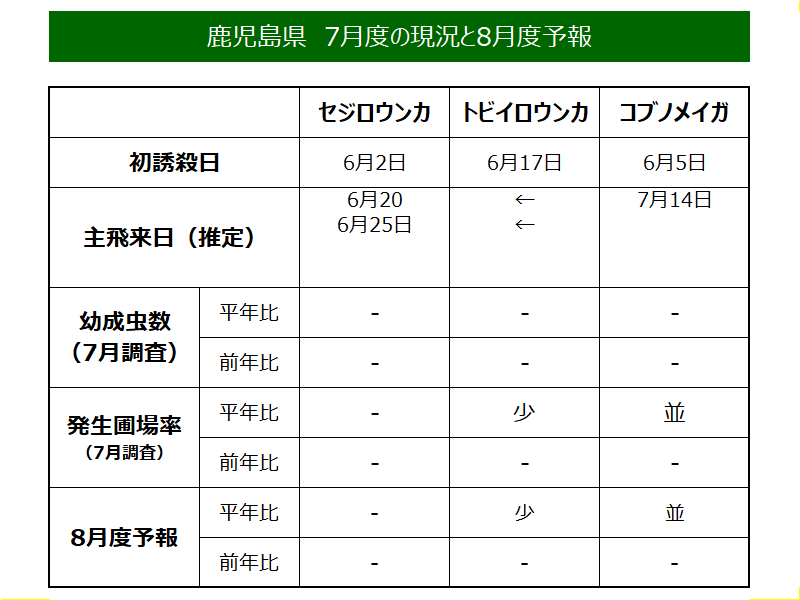

鹿児島県の誘殺数推移

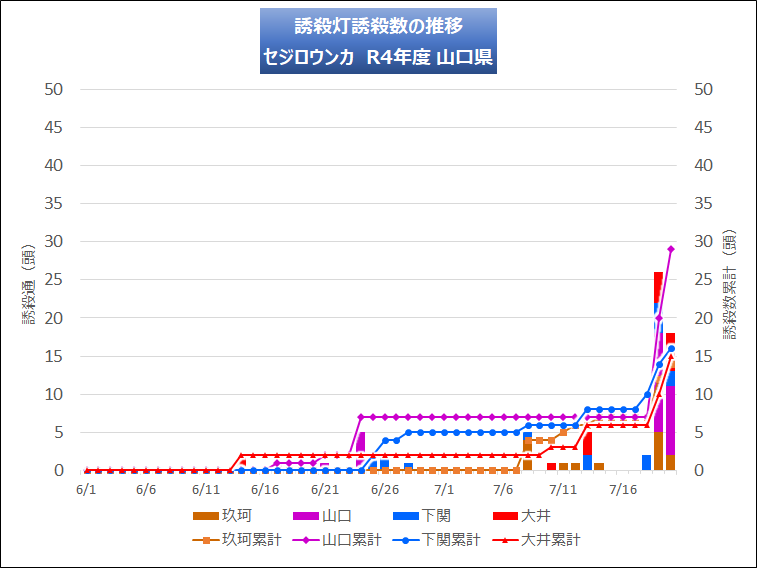

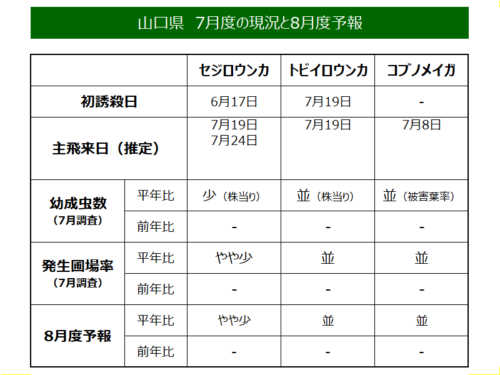

山口県の誘殺数推移

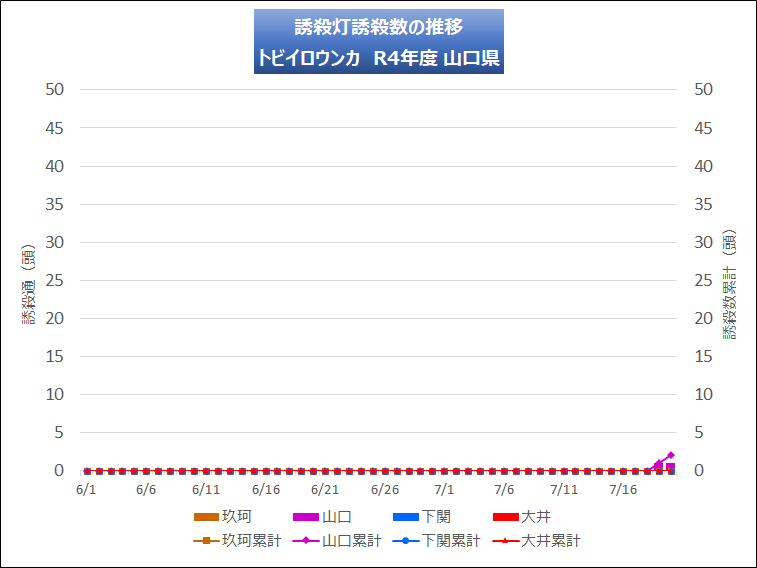

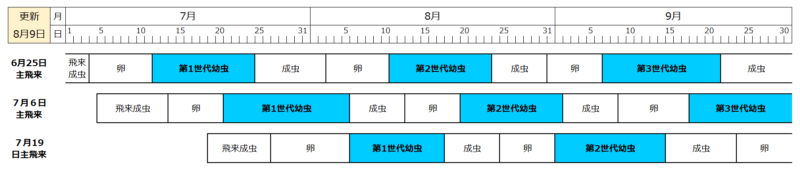

飛来に基づくトビイロウンカの発生予測パターン

飛来に基づくコブノメイガの発生予測パターン

防除対策

海外飛来性害虫は、飛来・降着後圃場で世代交代を繰り返しながら増殖し被害をもたらします。

しかし、飛来量は地域や圃場ごとに異なっており、また、降着後の増殖量は品種や箱施薬の種類、田植え時期によっても異るため、飛来リスクが高い地域においては、圃場の観察をより入念に行い、防除適期を逃さず、機動的・効率的な防除対策を講じる必要があります。

これらを防除する適用薬剤は、特に幼齢幼虫期に効果が高いものが多いので、防除適期の推定は効果的な防除のための重要な条件の一つです。

セジロウンカの防除ポイント

セジロウンカの要防除水準は【50頭/株】これより多くなると褐変穂の原因となることがあります。

セジロウンカはトビイロウンカと同時期に飛来することが多いため、トビイロウンカの防除適期に合わせて防除します。

トビイロウンカの防除ポイント

トビイロウンカの防除水準は発生時期によって異なります。(頭数は成幼虫の数)

- 7月中旬〜8月上旬 20頭以上/100株

- 8月中旬〜8月下旬 100頭以上/100株

これを超えている場合は、発生パターンによらず、直ちに防除が必要です。

薬剤による防除のポイントは以下のとおりです。

- 幼虫孵化揃い期(1齢〜2齢)が最も効果が高いので、圃場の状況及び発生パターン図を参考にこの時期を狙って薬剤散布を行う。

- 複数回の飛来が推定される場合は、飛来日ごとの発生パターンで防除適期が重なるところを狙う。状況によっては追加防除の検討が必要な場合もある。

- 本種は株元に好んで生息しているため、散布の際は株元に十分届くように丁寧な散布を心がける。 特に、気温が高いときなどは、散布薬剤が株元に届く前に気化する場合があるので注意する。

- 粒剤を使用する場合は、効果が出るまで時間がかかるので、防除適期からその分をさかのぼって散布する。

コブノメイガの防除ポイント

コブノメイガは、特に肥料(窒素)過多の圃場や湿田を好む傾向があるので、耕種的にこれらをできるだけ改善することが必要です。

なお、コブノメイガの防除水準は都道府県により基準に差異がありますが、おおむね【被害株率20%以上または被害は率0.2%以上】の水準に達したら直ちに防除が必要です。

薬剤による防除のポイントは以下のとおりです。

- 本田や、発生予測パターンなどにより発蛾最盛期を確認する。

- 粒剤を使用する場合は、発蛾最盛期に湛水して散布する。

- 粉剤、液剤を使用する場合は、発蛾最盛期の5〜7日後に散布する。

薬剤を使用するにあたって

薬剤は正しく使用することで、安全かつ効率的に効果を得ることができます。

- 登録農薬のみを使用し、適用が認められている作物にのみ使用する。

- 使用にあたっては、ラベル記載の注意事項を確認の上遵守する。

- 希釈倍率や散布量を厳守し、安定して均一に散布できる散布装置を使用する。

- 散布にあたっては、ドリフトに注意し、散布エリア周辺に人家がある場合は事前に周知し合意を得ておく。

- ミツバチや蚕、水生生物に影響がある薬剤を使用する際は、関係機関や関係者と十分打ち合わせを行う。

まとめ

各県の病害虫防除を担当する機関は誘殺灯やトラップなどにより海外飛来性害虫の飛来状況を調査していますが、今回は県をまたぐ広域で比較できるようできるだけ同一のフォーマットでまとめて見ました。

近隣の県を含むゾーンで捉えれば、観測点が近くになくても、多少なり参考になるのではないでしょうか?

なお、本記事は各県の病害虫防除所が発表する予察数データや月次予報のデータをもとに3aaaが独自に作成したものです。 内容についてのお問い合わせ等は、お問合せフォームより3aaaまでお問い合わせください。